술 먹고 발톱을 깎았는데 손톱이 짧아진 이유

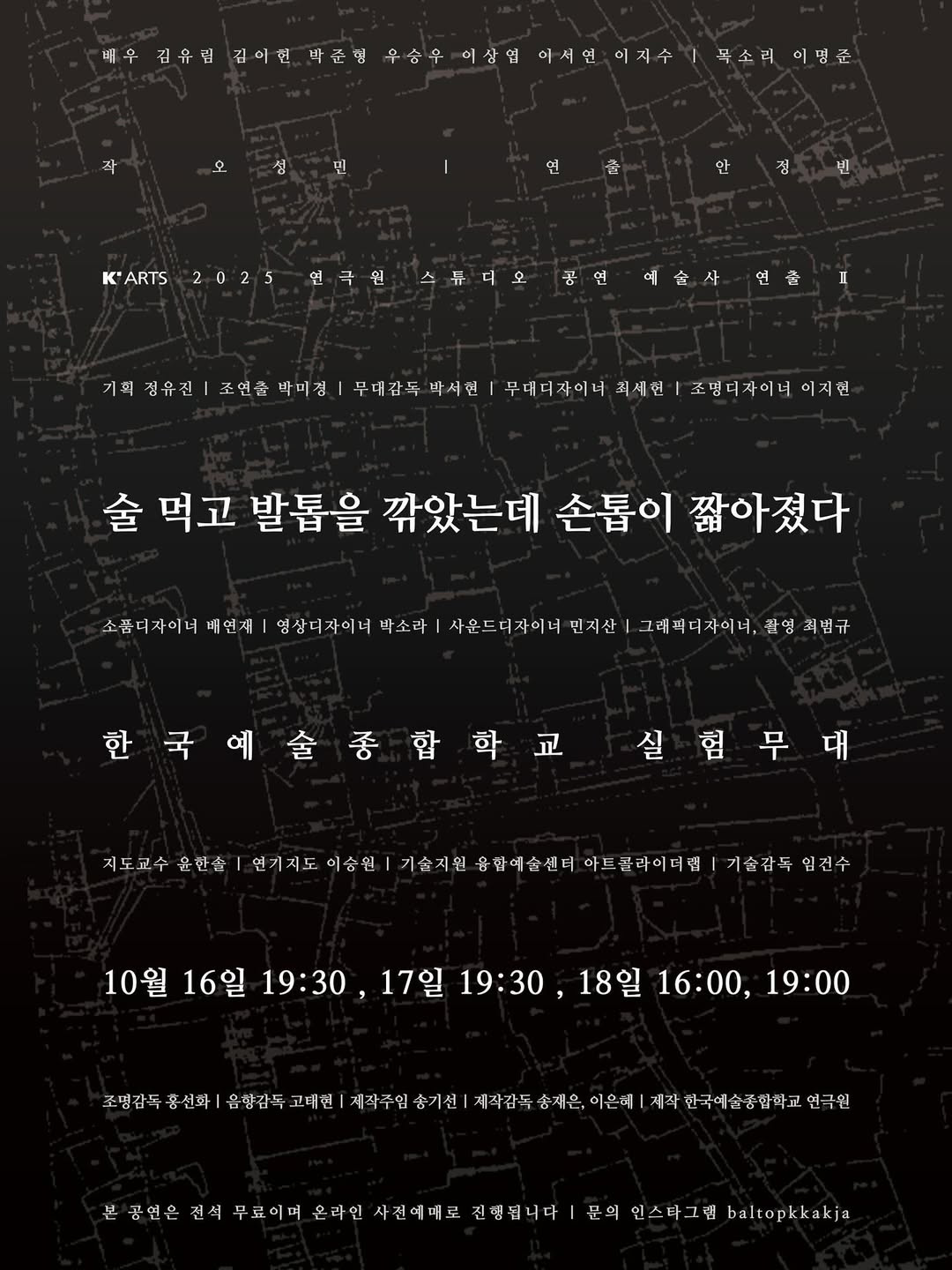

<술 먹고 발톱을 깎았는데 손톱이 짧아졌다>

하수영(연극학과 연극학전공 예술사과정)

<술 먹고 발톱을 깎았는데 손톱이 짧아졌다>는 제목부터 강렬한 농담처럼 관객을 맞는다. 말이 되는가? 되지 않는다. 작품 역시 그렇다. 엉뚱한 제목처럼 이 극에서는 그 어떤 사건도 논리적으로 이어지지 않고, 장과 장 사이의 개연성도, 뚜렷한 서사 구조도 없다. 제목에서 시작된 부조리함은 공연 전체의 기조를 드러내는 장치이자 선언처럼 보인다.

제목이 장난처럼 관객을 호출한다면, 공연은 그 장난 뒤에 이어지는 창작자의 고민, 연극에 관한 질문들을 무대 위로 끌어올린다. 흥미로운 점은, 이야기가 없는 연극을 만들겠다는 작가의 선언이다. 작가는 의도적으로 작품에서 서사적 구조를 배제하며, 그로부터 생성되는 비논리와 무질서를 지향한다. 이러한 작가의 의도에 따라 인물들은 작가의 질문들을 대신하여 보여줄 존재로서, 장마다 다른 캐릭터로 등장한다. 연극을 구성하는 가장 기본적인 요소인 ‘인물’이 먼저 흔들리는 순간, 이 작품은 자연스럽게 “연극은 무엇으로 이루어지는가?”라는 질문으로 확장된다.

연극은 무엇인가?

최근 몇 년 사이, 연극의 ‘3요소’라 불리던 배우·희곡·극장이라는 기준은 이미 낡은 말이 되었다. 2025년의 관객들은 무대를 비우고, 드라마를 지우고, 배우마저 대체하려는 연극의 실험적인 시도를 점점 더 자연스럽게 받아들이고 있다. 이 작품은 그러한 변화의 중심을 향해 있다. 배우들은 배역을 연기하기보다 ‘배우 자신’과 ‘작가가 부여한 롤 role’을 동시에 수행하며, 연극이란 결국 롤-플레이에 불과함을 끊임없이 자각시킨다. 배우로서 그들은 무대 위에서 스스로 “왜 이 역할을 수행하고 있는지”를 묻거나, 인물을 부여받았으면 해당 인물의 대변인으로 작동한다. 특히 인상적이었던 부분은, 작가가 배우에게 작가 자신을 연기하게 하며, 학생 창작자로서의 자기 정체성과 고민을 직접 드러내는 장면이었다. 극작과 학생으로서 “이야기가 있는 연극을 써야 한다”라는 압박, 그 안에서의 회의감과 자기 의심, 또 동시에 그 시스템 안에서 창작자로 살아가야 하는 태도 같은 것들이 자연스럽게 무대 위로 떠올랐다. 마치 이 작품은 ‘연극에 대한 연극’이라는 오래된 주제를 학생의 시각으로 솔직하게 풀어낸 에세이처럼 느껴졌다.

결국 이 작품은 이야기보다는 연극이라는 매체를 통해 작동하는 실험에 가깝다. 무대 위에서 일어나는 모든 일들은 하나의 플롯으로 수렴되기보단, 지금 연극을 만드는 사람들이 갖고 있는 질문-“연극은 어디까지 연극일 수 있는가?”-을 여러 방향에서 던지는 방식으로 존재한다.

학교에서만 가능한, 학교이기에 가능한 공연

이 공연이 재미있었느냐고 묻는다면, 그렇다고 답할 것이다. 배우들의 노련함, 작가의 시니컬한 유머 감각, 연출의 엉뚱한 B급 감성이 유기적으로 맞물리며 극 전체를 명랑하게 끌어갔다. 객석에서는 웃음이 자주 터졌고, 공연은 가벼우면서도 ‘연극’에 대한 저마다의 고민을 발전시킬 여지를 남겼다. 그러나 동시에 이 공연의 한계 역시 명확했다. 이 텍스트가 학교 밖 관객에게도 같은 방식으로 읽힐 수 있을까?

배우들이 전공생으로서 겪는 고민을 무대에서 드러내는 장면들은 학과라는 내부 문맥을 전제로 삼는다. 즉, 전공자들 사이에서만 100%로 작동하는 유머와 의미들이 있다는 뜻이다. 학교라는 환경에서만 온전히 이해될 수 있는 공연이기에, 학교를 벗어난 관객에게는 충분히 전달되지 않을 수 있다는 우려를 남긴다. 결코 단점이라고만 하기는 어렵지만, 이러한 특수성이 이 작품의 힘이면서도 동시에 한계라는 사실을 직시할 필요는 있다.

<술 먹고 발톱을 깎았는데 손톱이 짧아졌다>는 완성된 결과물이라기보다, 학생 창작자들이 지금 어떤 생각을 하고 있고, 어떤 질문을 던지고 있으며, 무엇을 해체하려 하고 있는지를 그대로 드러낸 작은 실험처럼 보인다. 이야기가 비워진 자리에는 “우리는 왜 연극을 하는가?”라는 질문이 남는다. 작품은 그 질문을 아주 장난스러운 얼굴로, 그러나 동시에 진지하게 관객 앞에 놓는다. 학교라는 제한된 공간 안에서, 연극을 어떻게 만들고 싶은지-혹은 어떻게 만들지 못하고 있는지- 솔직하게 드러내는 방식으로 말이다. 그 솔직함이 때로는 엉뚱함이 되고, 때로는 웃음이 되고, 때로는 고민의 언저리를 스치듯 보여주는 장면이 된다. 그리고 바로 그 지점에서, 이 공연이 지닌 매력이 돋보인다.

무단 전재 및 재배포 금지